Транзистор — полупроводниковый прибор, способный управлять большим выходным током с помощью небольшого входного сигнала. Данное свойство позволяет применять его в цепях переключения, усиления и генерирования.

Изобретённый в середине прошлого века, он буквально совершил революцию в электронике: начало его практического применения ознаменовало закат эры радиоэлектронных ламп. Крайне несовершенные и громоздкие электровакуумные приборы уступили место компактному экономичному электронному компоненту — транзистору и полупроводниковой технике в целом, которая в первых дней своего существования стала стремиться к повышению степени миниатюризации, в наши дни развитой очень сильно. Ведь сегодня пластина из ПП-материала площадью в несколько квадратных миллиметров содержит миллиарды таких элементов, способных быстро и эффективно решать сложнейшие вычислительные задачи.

В статье мы расскажем, как создавались транзисторы, познакомим с их функционалом и разновидностями, способами применения в современной электротехнике.

![]() Время чтения: 15 минут

Время чтения: 15 минут

Транзистор? Это очень просто!

Открытие транзисторов

Полупроводниковая электроника — наукоёмкая отрасль, и изобретение такого несложного прибора как диод или транзистор потребовало колоссальных сил и тесного взаимодействия физиков-теоретиков, прикладной электротехники и химии. Учёные всех этих областей объединились вместе в научно-исследовательской компании Bell Labs (позже ставшей существующей и поныне фирмой AT&T), открытой ещё Александром Беллом – отцом-основателем телефонии.

Теоретические предпосылки существования некого переходного запирающего слоя на границе веществ с разной проводимостью, т. е. p-n-перехода, были выдвинуты ещё в 30-х годах XX века многими учёными из США, Европы и Советского Союза. Предлагались и идеи управления им, а это в свою очередь сулило возможность усиления и генерации электросигналов. Собственно работоспособный p-n-переход был разработан, точнее сказать обнаружен, учёным-химиком Расселом Олом из Bell Labs.

Реакция на световое излучение и односторонняя проводимость пластин из кремния с разнопроводимыми свойствами были зарегистрированы Олом и его коллегой Уолтером Браттейном в 1943 году. До конца Второй Мировой Войны информация держалась под строжайшим секретом. После её окончания военная промышленность требовала новых подходов к электротехнической отрасли, и начался очередной виток исследования полупроводников.

Первый в мире полупроводниковый триод — германиевый биполярный транзистор был изобретён в 1947 году американскими учёными Уильямом Шокли, Джоном Бардиным и Уолтером Браттейном. Этот прототранзистор, который еще был очень далёк от совершенства, уже показал огромное преимущество перед радиолампами: он мог усиливать и генерировать электрические колебания.

Параллельно с Америкой, изыскания велись в Европе и СССР. Уже в 1948 году был налажен их массовый выпуск. Тогда же группа изобретателей распалась: Уильям Шокли и Джон Бардин покинули Bell Labs и основали свои производства. Но в 1956 году они вновь стояли рядом на вручении Нобелевской премии по физике за разработку этого революционного прибора.

Основы функционирования

Разновидности

Перед тем рассказать, на чем основывается их работа, необходимо кратко представить главные виды, а именно: биполярный (БТ) и полевой (униполярный — ПТ).

Биполярный транзистор

Это трёхэлектродный полупроводник, который состоит из двух p-n-переходов. Подробно о p-n-переходе см. в статье «Что такое полупроводник?». Перенос электрического заряда производится двумя видами носителей: электронами (n) и дырками (p). Именно поэтому его называют «биполярным». Его электроды имеют следующие наименования: эмиттер, коллектор и база. Управление основным током между эмиттером и коллектором реализовано через незначительное изменение электротока базы.

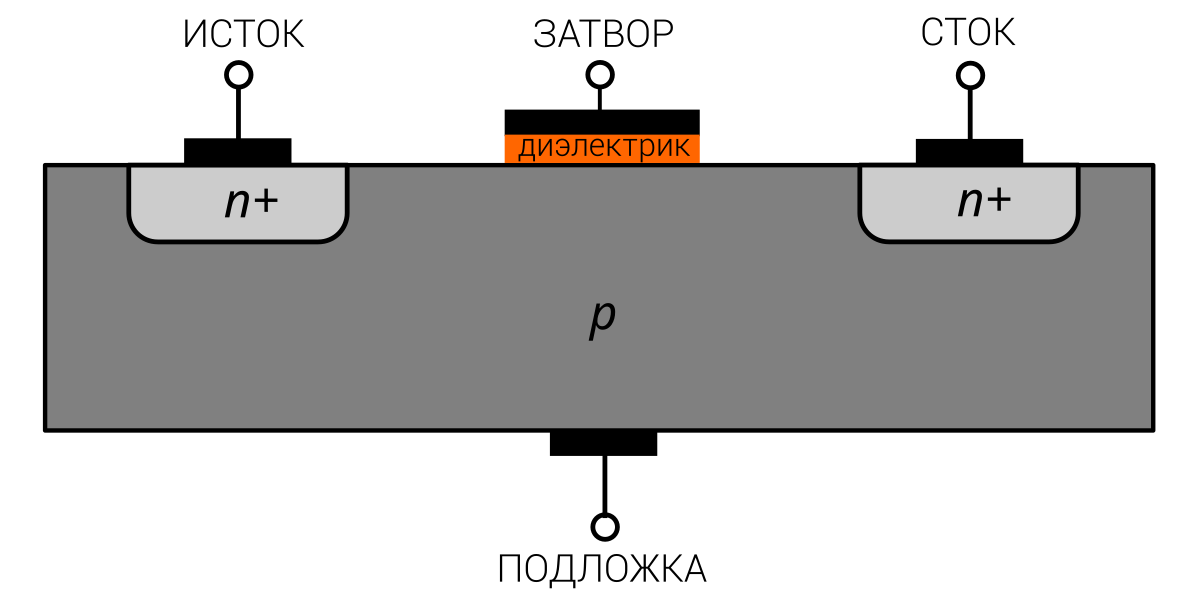

Полевой (униполярный) транзистор

Это также трёхэлектродный полупроводник, конструктивно состоящий из кремниевого канала n- или p-проводимости с, соответственно, электронным или дырочным типом, где носителем заряда выступают или электроны, либо дырки. Именно поэтому он называется «униполярным». Его электроды названы так: исток, сток и затвор. Ток между первыми управляется электрическим полем (поэтому их так и называют — «полевые»), создаваемым напряжением на последнем.

Устройство и принцип работы

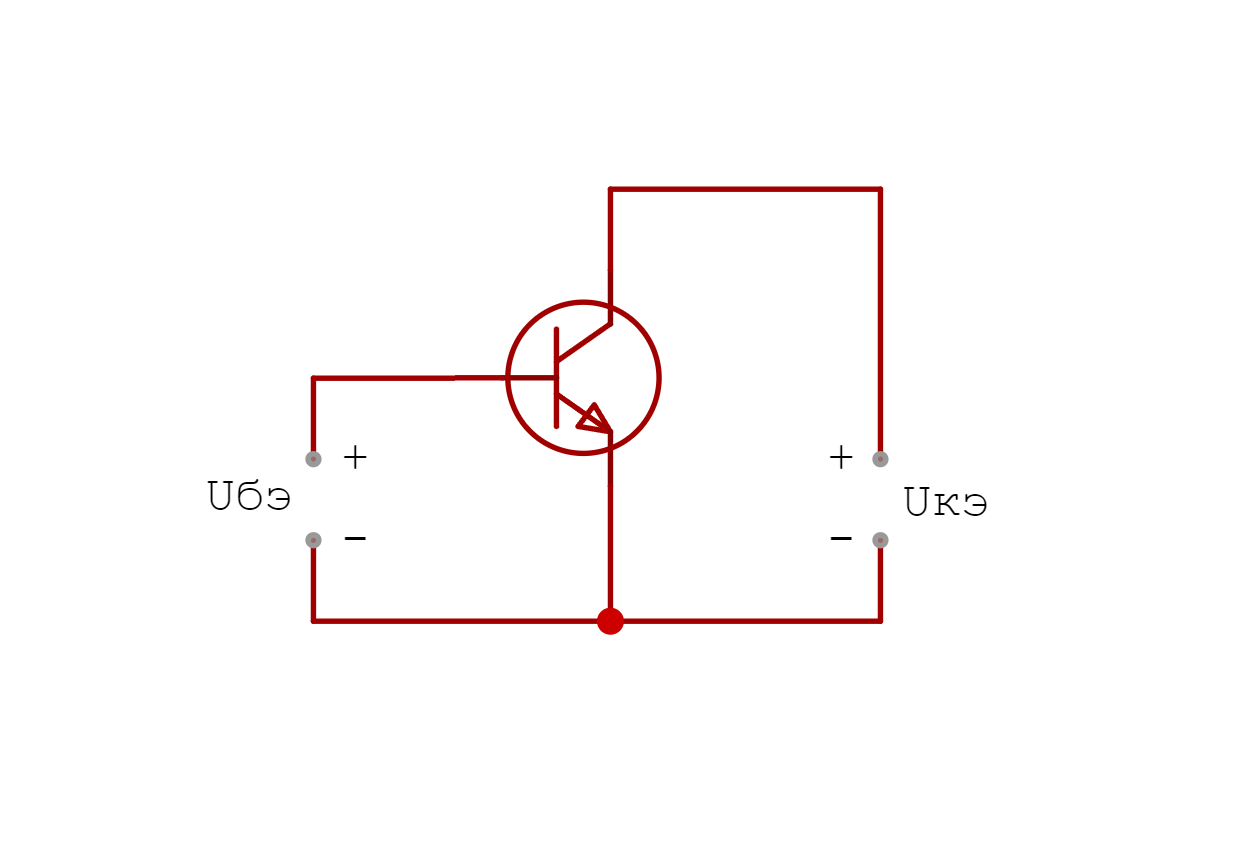

Биполярный транзистор

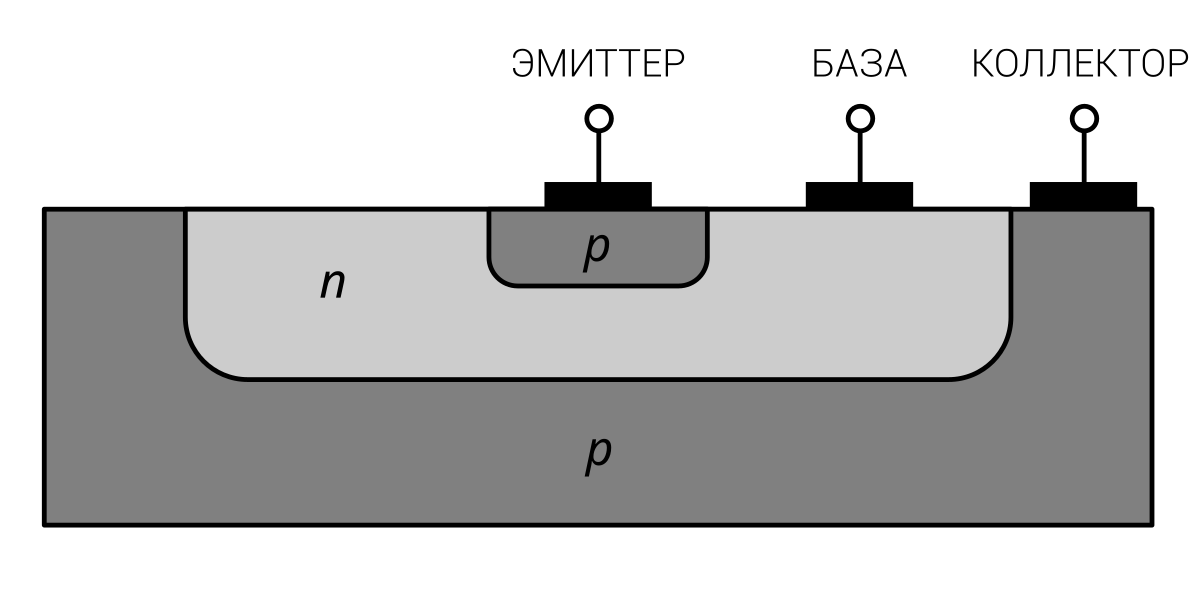

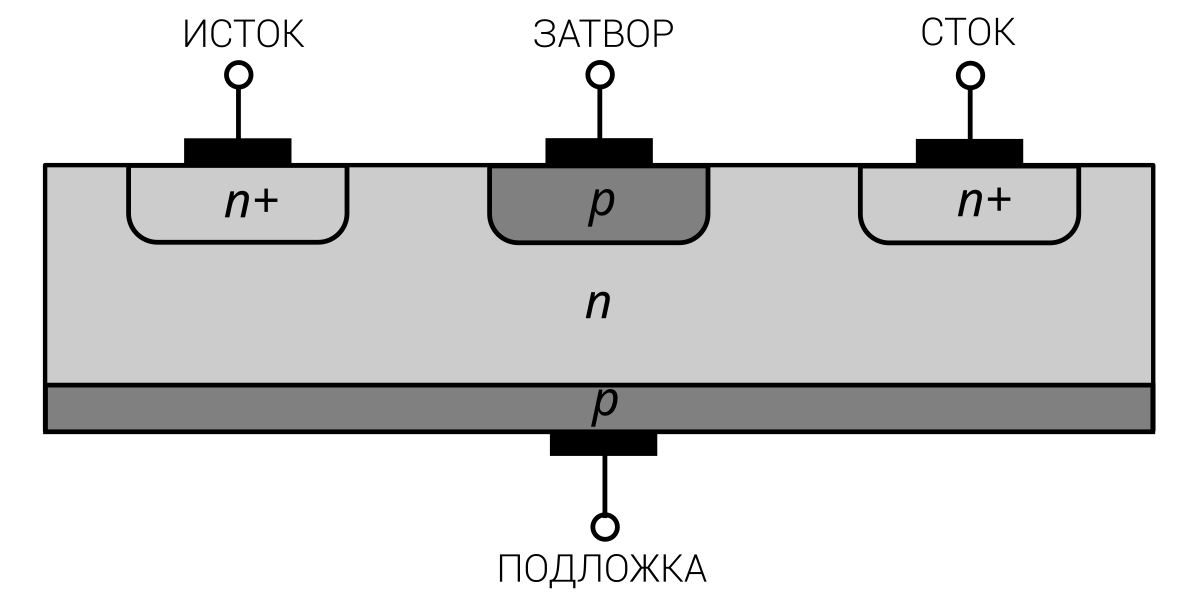

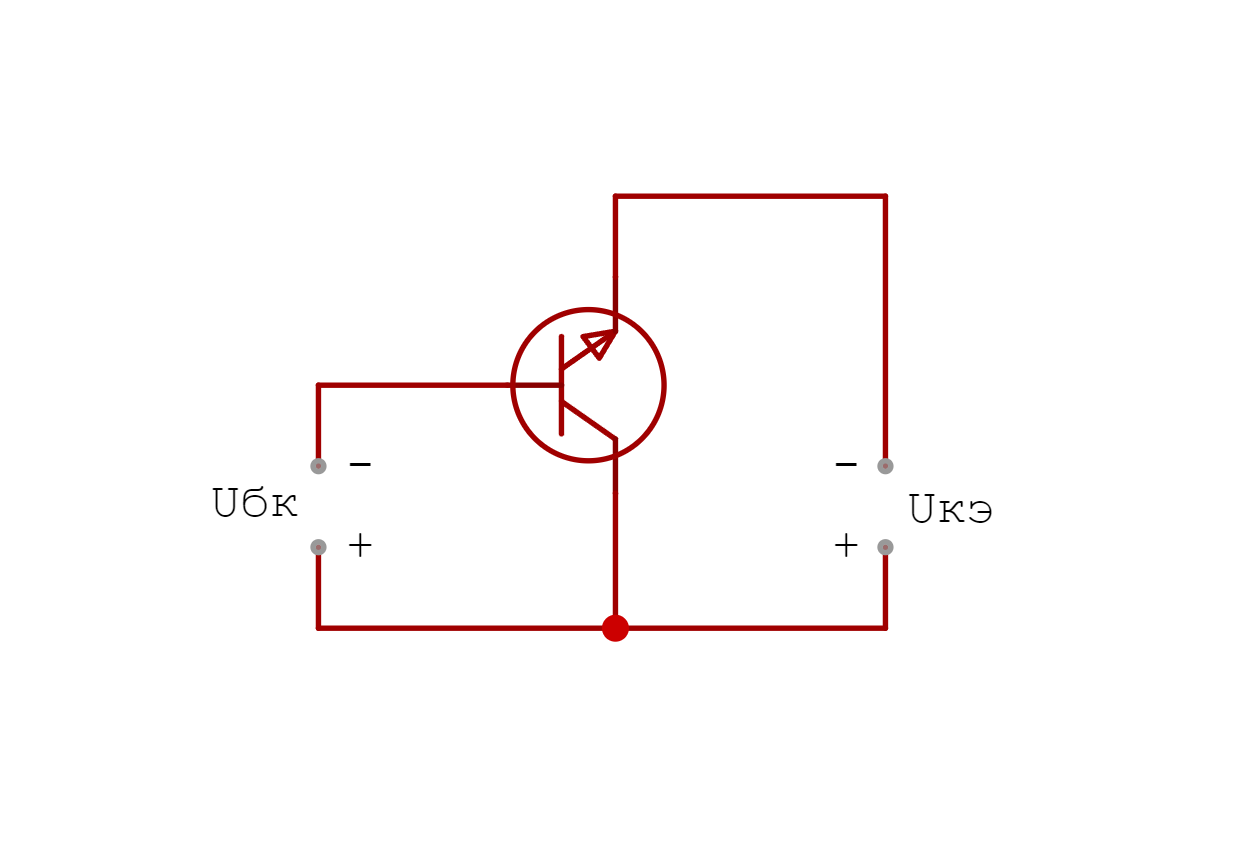

На рисунках показано, как устроены БТ структуры p-n-p и n-p-n. Их конструктив включает три разнопроводимых области с двумя p-n-переходами, образованными на их границах. Кратко функционирование можно описать следующим образом:

- При подведении к эмиттеру и базе напряжения между ними возникает разность потенциалов и начинает протекать ток, а в пропорциональном его количеству в базе образуются носители заряда.

- Если его подвести к эмиттеру и коллектору, между ними также появляется разность потенциалов, сопровождаемая токопроводимостью. Её величина прямо пропорциональна количеству образовавшихся в базе носителей заряда.

- При увеличении потенциала на базе растёт электроток между электродами, причём его малейший рост вызывает значительное повышение коллекторного тока.

Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом

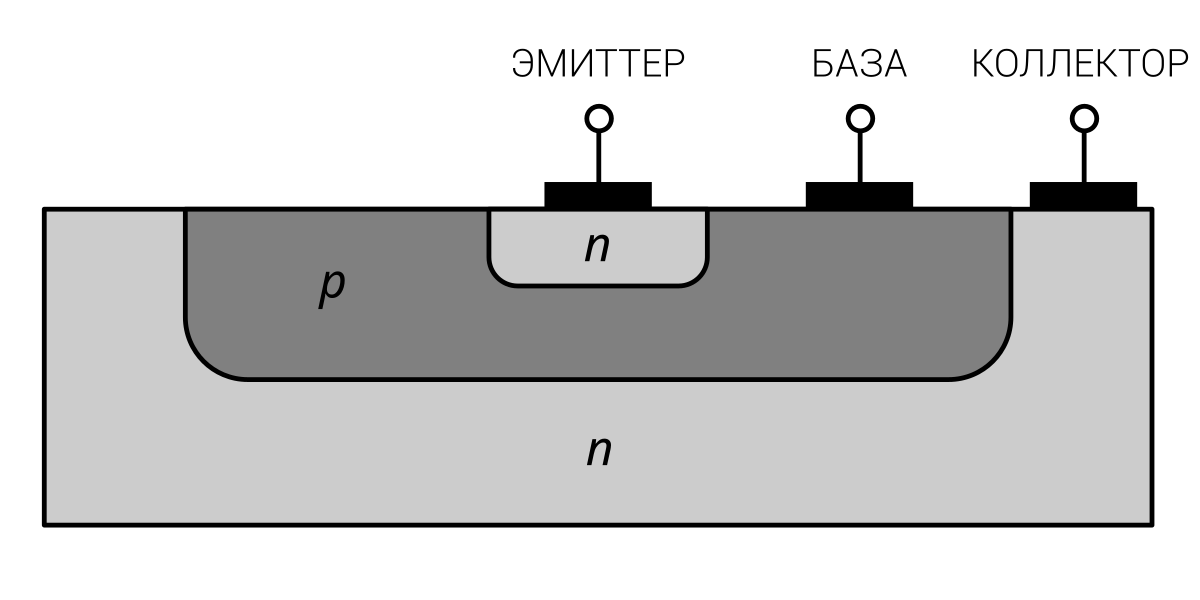

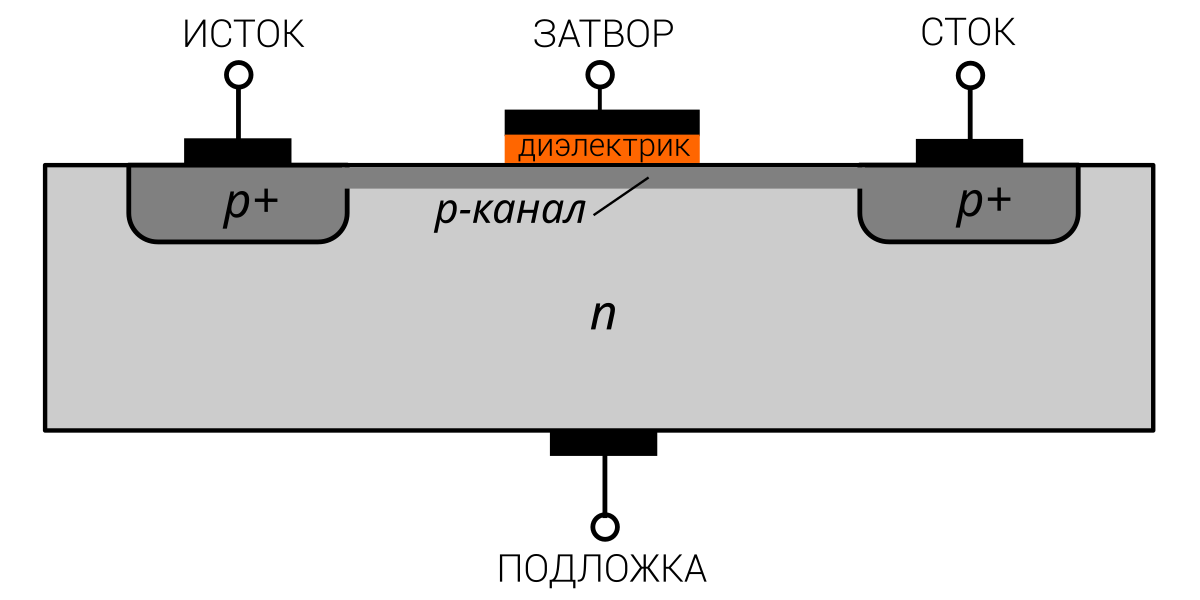

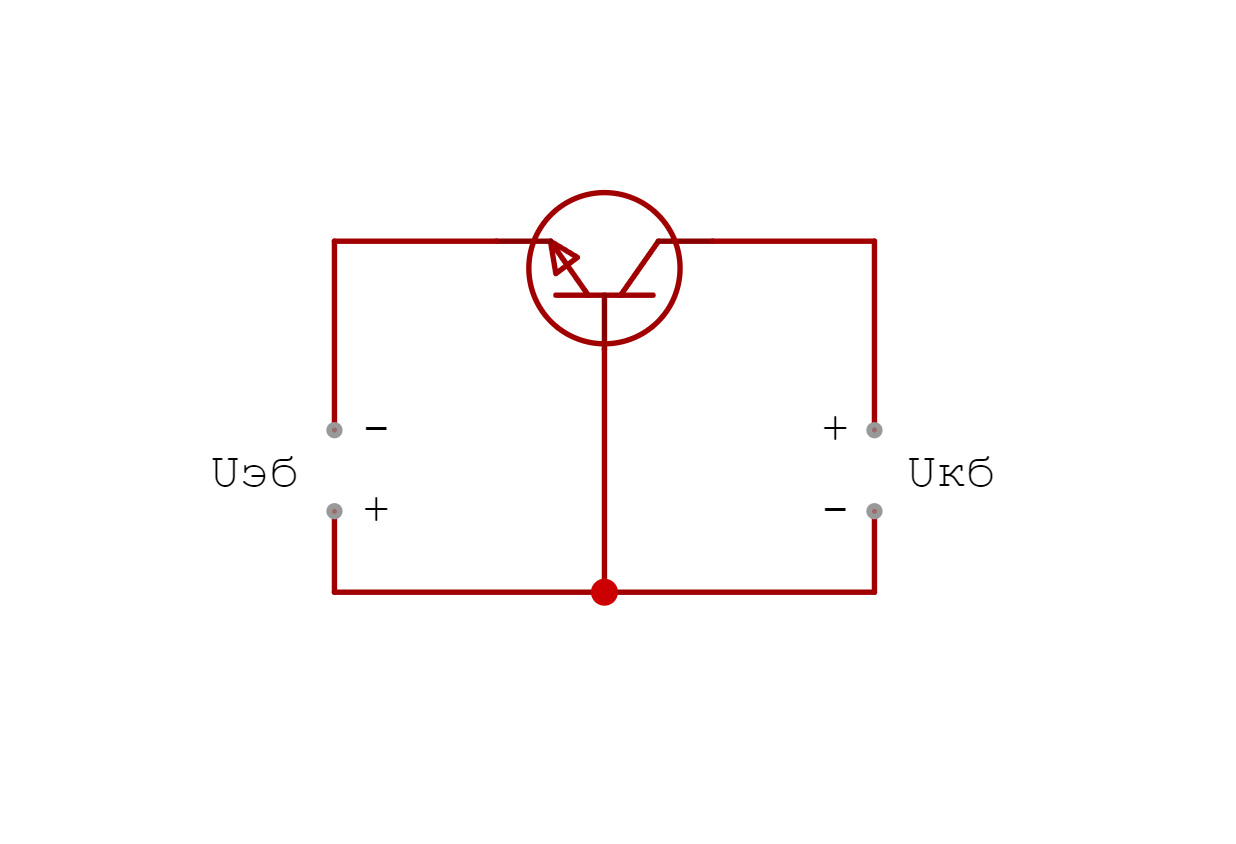

На рисунках изображены радиокомпоненты с p-n-переходом. Конструктивно они состоят из канала, образованного между истоком и стоком, одного управляющего p-n-перехода и подложки, на которой сформирован кристалл.

В основную, регулируемую цепь, он включается истоком и стоком:

- К затвору подключается источник постоянного смещения, создающий на переходе обратное запирающее напряжение.

- Также подключается управляющее (усиливаемое) напряжение (УН), с изменением которого меняется и запирающее, осуществляющее управление площадью поперечного сечения зоны канала — сквозь него протекают основные носители заряда.

- Так как обратный ток p-n-перехода невысок, то и мощность, которая отбирается от источника УН, крайне мала

ПT с изолированным затвором и встроенным каналом

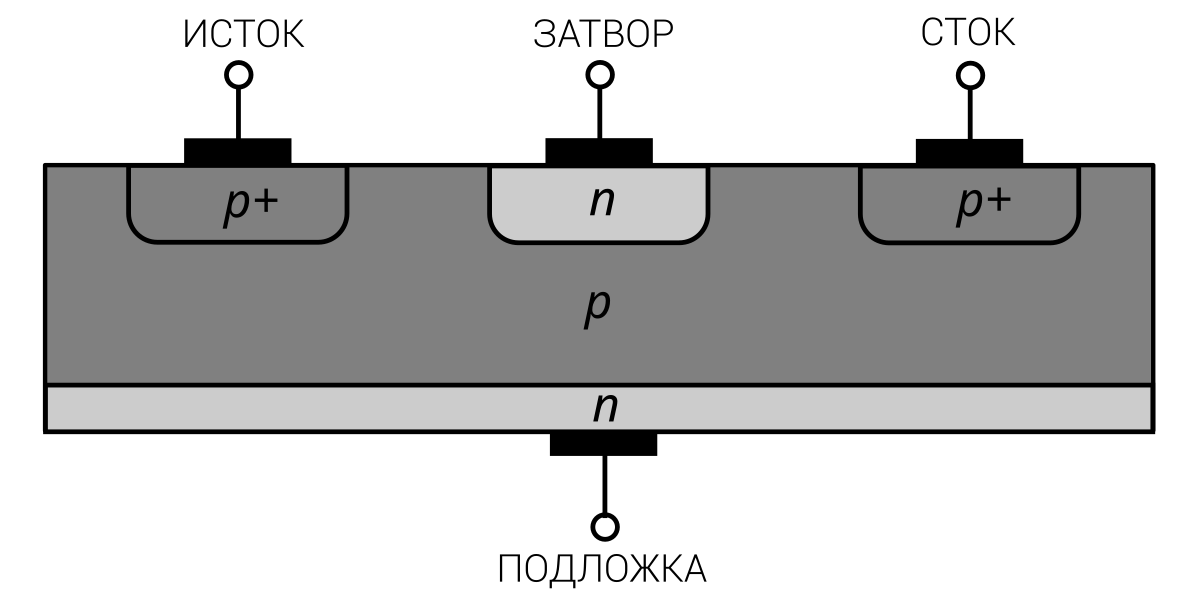

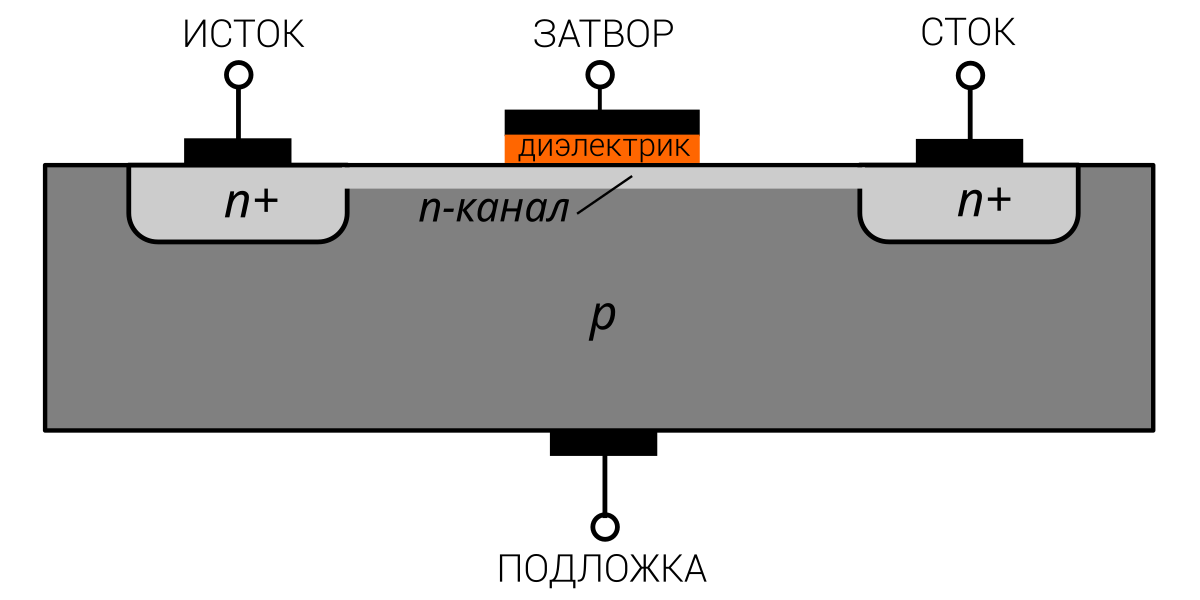

Как видно из рисунка, конструктив состоит из канала между истоком–стоком, изолированного затвора и подложки с кристаллом прибора на ней. Упрощенно принцип действия выглядит так:

- В цепь его включают аналогично. Конструктивно канал проводим даже при отсутствии потенциала на затворе, к которому затем подключается источник УН.

- Канальная проводимость может как увеличиваться (режим обогащения) до момента насыщения, так и уменьшаться (обеднения) до отсечки.

- Ввиду затворной изоляции мощность, отбираемая от источника, минимальна, и расходуется только на перезаряд его электрической ёмкости.

Данный тип ввиду своей необычной конструкции не получил широкой востребованности, и используется лишь в специальной аналоговой аппаратуре.

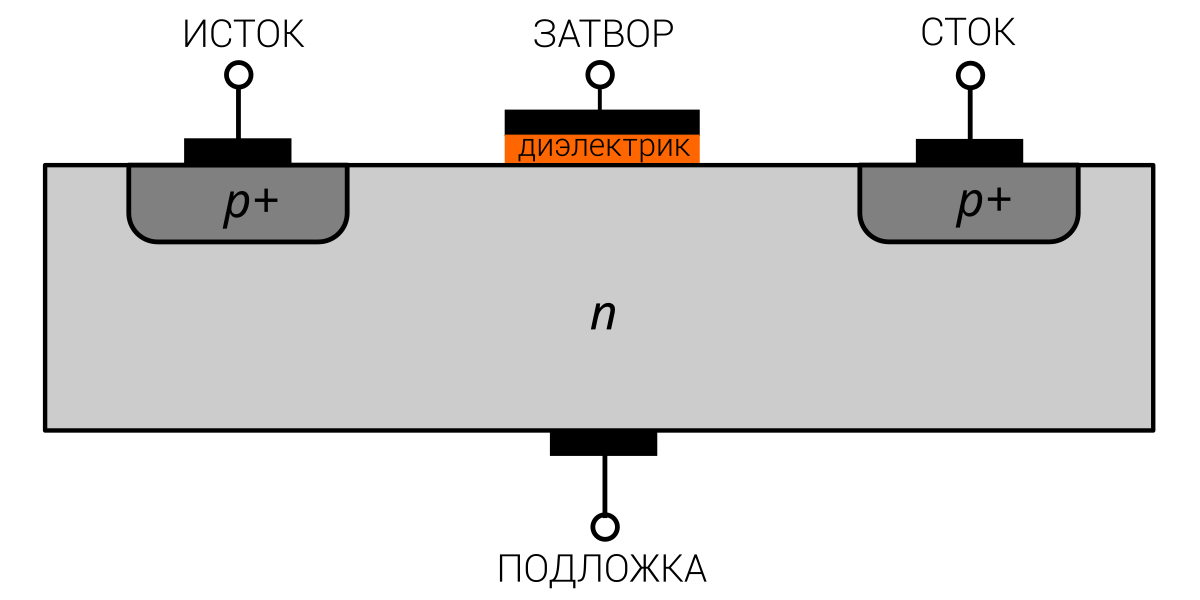

ПT с индуцированным каналом

Из изображения понятно, что устройство аналогично радиокомпонентам с рассмотренной выше конфигурацией и подключается так же. Принцип у них следующий:

- Прибор включается в цепь. Его канал имеет крайне низкую проводимость.

- На затвор подаётся УН.

- Ввиду электроизоляции мощность, которая отбирается от источника, чрезвычайно мала, а её расход перезаряжает его ёмкость.

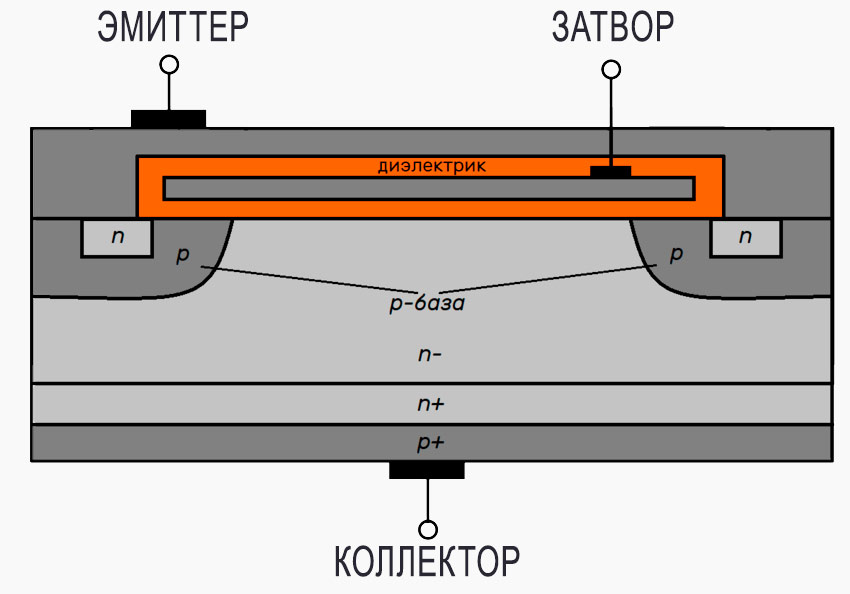

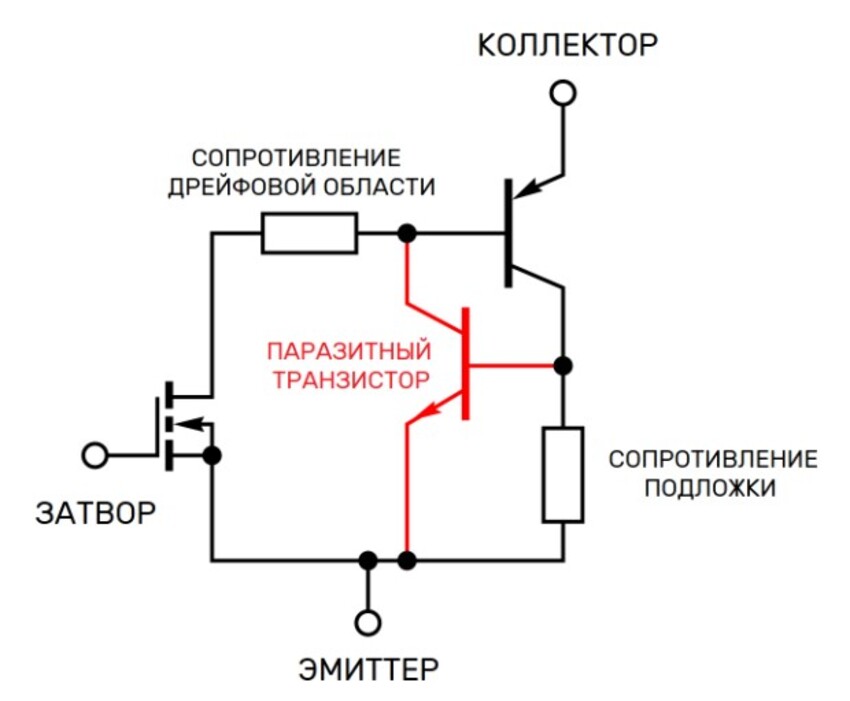

Биполярный транзистор с изолированным затвором

Эксплуатация классического «биполярника» при высоком напряжении и силе тока сопряжена с рядом трудностей, одна из которых состоит в том, что при увеличении мощности пропорционально уменьшается его коэффициент усиления. Другими словами, требуется очень большой ток базы для его открытия. Ещё одной неприятной особенностью стал относительно медленный процесс закрытия и сопротивление в цепи коллектора, вызывающее нагрев. Эти недостатки серьезно ограничивают их использование в роли силовых ключей, где отлично себя показывают полевые транзисторы с индуцированным каналом. «Полевики», ввиду конструктивных особенностей, практически не имеют ограничения на максимально допустимый электроток, но серьезно ограничены максимумом рабочего напряжения.

С высоковольтной и высокотоковой коммутацией хорошо справляются тиристоры (смотри статью «Что такое полупроводник?»), но и здесь требуется компромиссное решение: ведь они имеют низкую энергоэффективность и не могут применяться в современных высокочастотных устройствах. Все эти ограничения потребовали создания новой разновидности устройства-полупроводника, который покажет эффективность при высоком вольтаже и ампераже. Им стал БТ с изолированным затвором, более известный под названием IGBT-транзистор (Insulated-gate bipolar transistor). Являясь наиболее молодой разновидностью ПП-радиокомпонентов, они стали самыми перспективными.

На рисунке представлено схематическое устройство IGBT-транзистора. Хорошо видно, что имеется силовой канал как у БТ, изолированный затвор и канал управления как у ПТ, а также многослойная структура как у тиристора.

IGBT-транзисторы выпускаются в виде как отдельных компонентов, так и готовых сборок.

На текущий момент они выступают основой всей силовой электроники и применяются для коммутации и токопреобразования: электротранспорта, сварочных инверторов, частотных преобразователей и многого другого.

Основные схемы включения

Здесь мы рассмотрим распространенные способы подключения БТ и дадим их сравнительное описание. Их полевые разновидности включаются аналогичным образом.

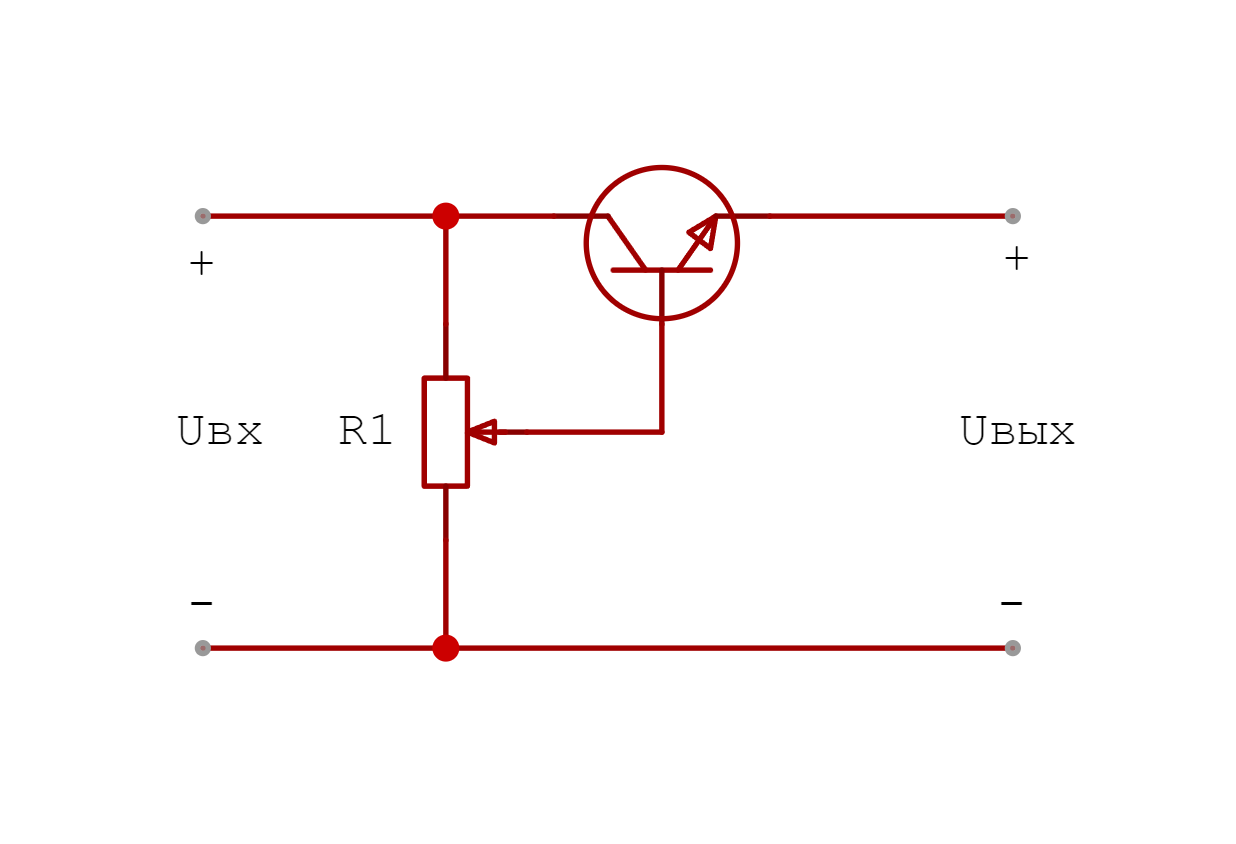

Она наиболее часто используемая в усилительных каскадах. Входной сигнал подается на базу относительно эмиттера, а нагрузка включена в цепь между ним и коллектором. Выходной и входной импульсы имеют противоположные фазы. Она обеспечивает максимальное усиление мощности, так как сразу усиливает вольт-амперную характеристику.

Она также называется эмиттерный повторитель. Входной сигнал подают на базу относительно коллектора с включением нагрузки в цепь между ним и эмиттером. Такая схема характеризуется коэффициентом усиления по вольтажу близким к единице, т. е. его значение на входе и выходе аналогично (поэтому и называется она включения повторителем). Усиливается лишь ток. БТ здесь имеет высокое сопротивление входа при малом — выхода. Фазы выходного и входного электросигнала совпадают.

В ней подача входного импульса на эмиттер осуществляется относительно базы, в то время как нагрузка включается в цепь между ней и коллектором. Она имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, т.е. не усиливает его, в отличие от напряжения, которое усиливается очень высоко. Это наиболее термостабильная схема. Часто находит применение в цепях регулировки выходов линейных БП.

Типовые схемы устройств и каскадов на основе транзистора

В данном разделе будут рассмотрены востребованные приборы, содержащие основу из БТ.

Используется в трансформаторных БП для регулировки подаваемого электропитания. Таким же образом происходит его регулирование во всем известных линейных интегральных регуляторах типа LM317 и аналогичных. БТ включён по схеме с общей базой. Регулирующее напряжение подается через потенциометр R1. Его увеличение приводит к открытию транзистора и повышению выходных значений.

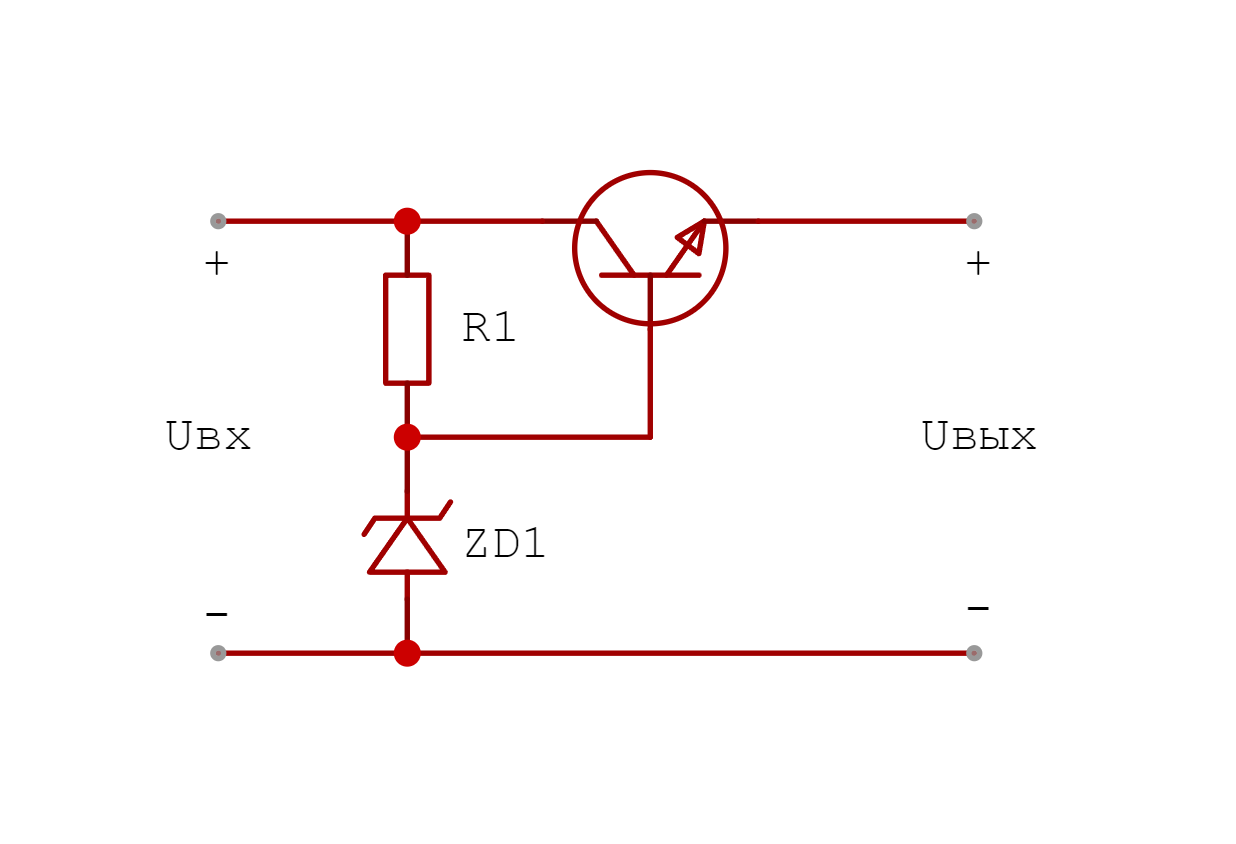

Это модифицированная версия регулятора, предназначена для стабилизации выходных параметров. Встречается в линейных источниках питания. Электричество подается через «делитель напряжения», образованный стабилитроном ZD1 и задающим его ток резистором R1. Напряжение его пробоя при обратном включении не зависит от входного, а чётко задано на этапе производства. Стабилитрон, задающий УН на базе, таким образом поддерживает выходные характеристики стабильным. Подробно о стабилитронах см. в статье «Что такое полупроводник?».

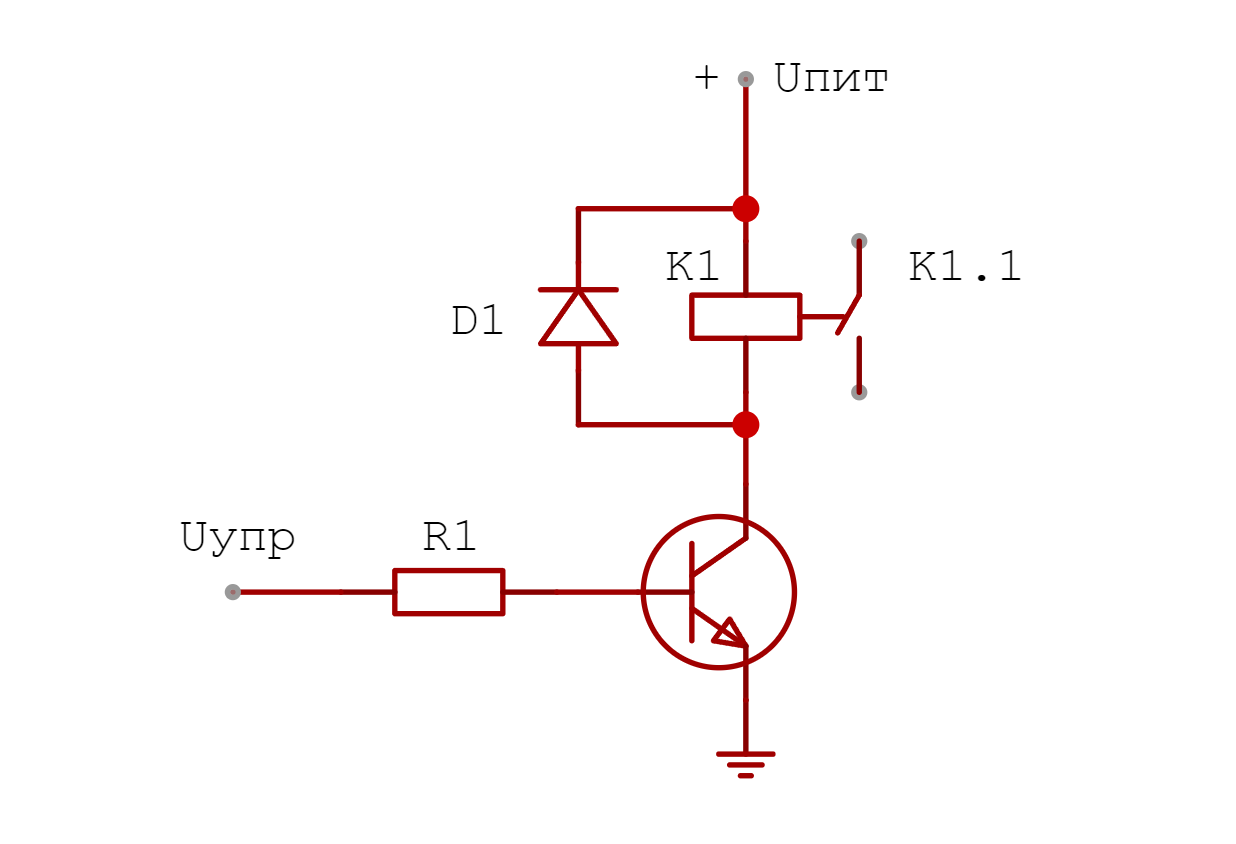

Здесь прибор применяется не в усилительном, а в ключевом режиме для включения электромагнитного реле K1 посредством цифрового сигнала высокого уровня. Uпит достигает нескольких десятков вольт. Uупр = 5В. Диод D1 предназначен для гашения выбросов противоЭДС, образующейся на обмотке реле при запирании. Без него возможен электрический пробой компонента. Подробно о диодах см. в статье «Что такое полупроводник?» Резистор R1 ограничивает силу тока в управляющей цепи.

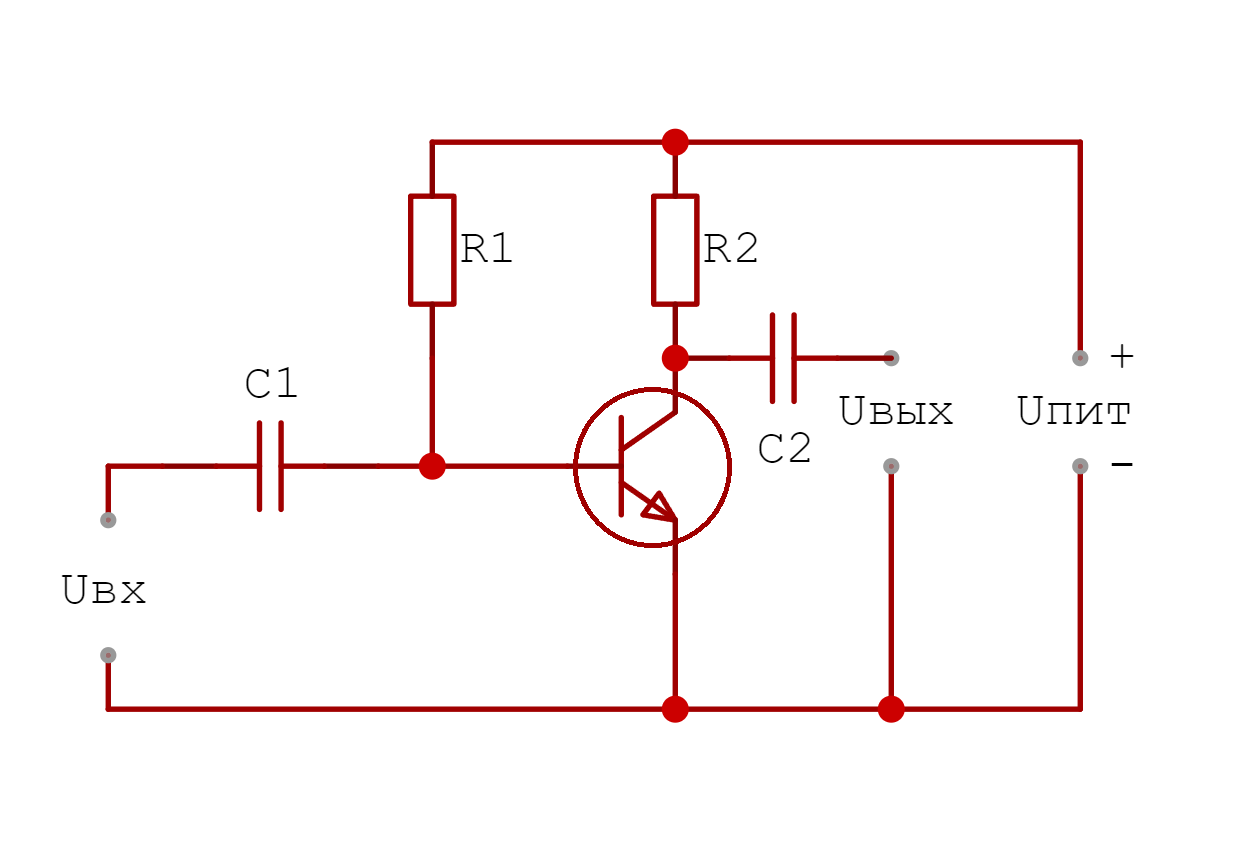

Это типичный однокаскадный аудиоусилитель, применяемый в абсолютном большинстве звуковоспроизводящей аппаратуры. Также такое подключение демонстрируют интегральные низкочастотные усилители. Здесь он включён по схеме с общим эмиттером. Входной сигнал через конденсатор, препятствующий прохождению постоянного тока в цепи, поступает на базу. Подробно о нём см. в статье «Как выбрать конденсатор?».Резистор R1 задаёт рабочий режим, а R2 — это нагрузка. Через конденсатор C2 снимается усиленный по напряжению и току выходной электросигнал.

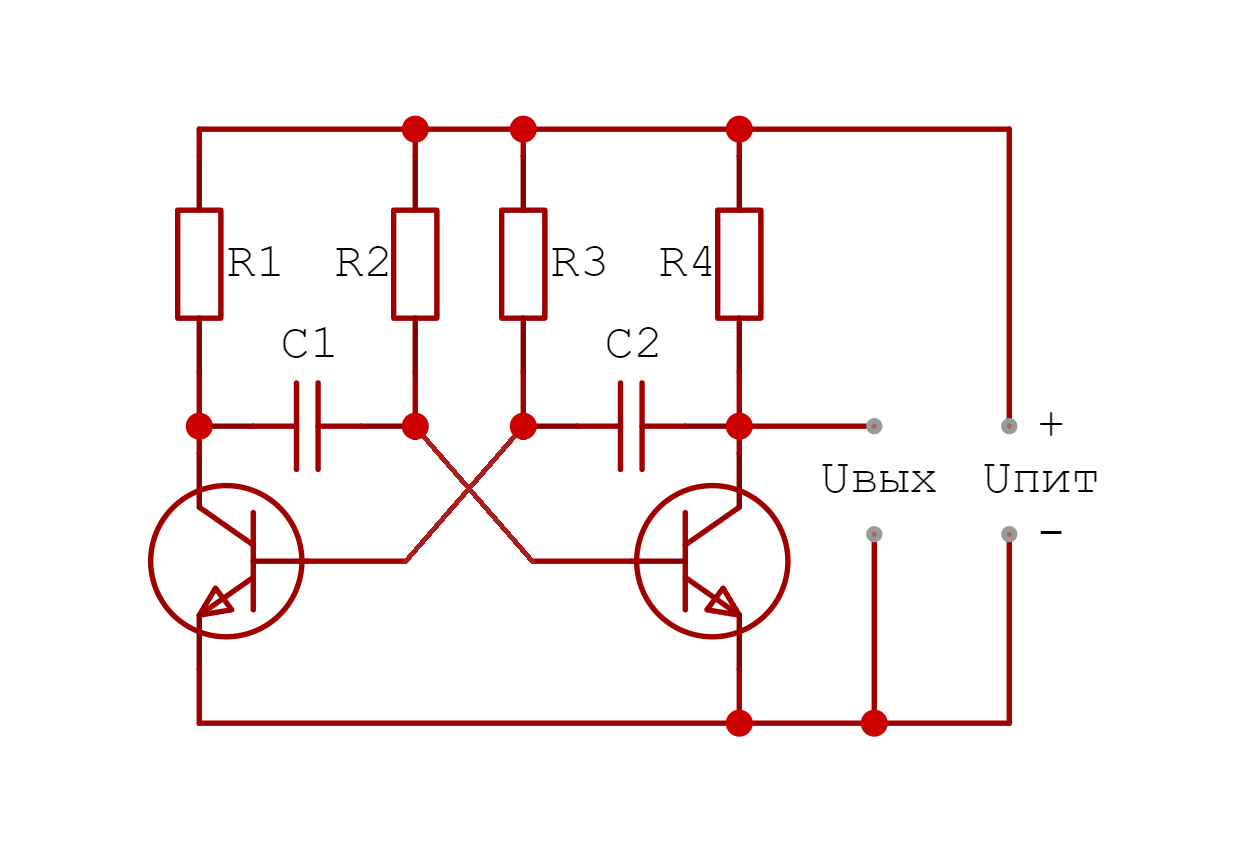

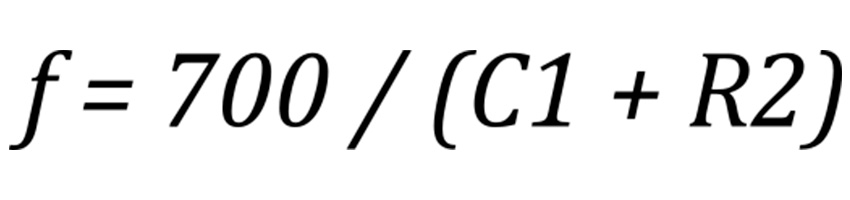

Это классический генератор прямоугольных импульсов на двухтранзисторной сборке. Резисторы и конденсаторы служат частотозадающими компонентами. При равенстве плеч (R1=R4, R2=R3, C1=C2) он называется симметричным, и частота генерации у него рассчитывается по несложной формуле:

Транзисторы, бесспорно, являются базовыми активными составляющими современной электроники. Они трудятся в преобразователях питания, коммутационных и усилительных каскадах как поодиночке, так и в составе микросхем, в которых их количество исчисляется миллиардами. Даже их создатели поначалу не верили в бесконечно большой потенциал своего детища: однако транзисторы вытеснили радиолампы из всех сферах электротехники.

Именно их появление ускорило развитие ЭВМ, которые без этого удивительного радиоэлемента так и остались бы весьма габаритными и медлительными. С ними летают в космос и опускаются на немыслимые глубины океанов, и продолжат это делать ещё многие десятилетия: альтернативы им попросту нет, а их возможности просто безграничные.