Сегодня рынок электроники насыщен различными устройствами. Любой желающий может купить практически всё. Исключение составляет техника для силовых структур и специальные средства. А если даже чего-то нет — можно это собрать самостоятельно.

Остановимся на ключевых вопросах изготовления аппаратуры для радиосвязи на примере создания радиосредства для решения нестандартной задачи — тестирования реальной помехоустойчивости цифровых кодеков.

![]() Время чтения: 12 минут

Время чтения: 12 минут

Зачем энтузиасты собирают радиостанции

У неискушённого читателя может сложиться впечатление, что самостоятельное изготовление радиостанций практического смысла не имеет. На самом деле это не так. При изготовлении радиостанций своими руками достигается несколько целей:

- Проверка новых схемных решений узлов и блоков для радиотехнических средств, которые ранее никем не использовались. Обычно этим занимаются профессиональные радиоинженеры-схемотехники и продвинутые радиолюбители.

- Конструирование аппаратуры для решения нестандартных задач.

- Получение опыта в макетировании и отладке телекоммуникационных устройств. Необходимые для этого навыки приобретаются при ознакомлении с порядком использования средств измерений и инструментов. Такой опыт нужен начинающим инженерам и техникам.

- Создание учебных лабораторных макетов. Эта работа поможет будущим специалистам радиосвязи на практике углубить свои представления об общих принципах работы радиостанций, исследовать режимы работы аппаратуры в контрольных точках исследуемой схемы и т. д.

- Привлечение молодёжи к техническому творчеству. Подростку достаточно собрать один простейший передатчик и прослушать его работу на бытовом радиоприёмнике. Если молодой человек заинтересуется полученными результатами, есть смысл приступать к сборке приёмника, а в дальнейшем всей радиостанции.

Очевидно, что мотивов для самостоятельной сборки приёмопередатчиков достаточно. Наборы радиодеталей для сборки радиостанций на рынке почти не представлены, поэтому профессионалы и энтузиасты ищут и подбирают элементную базу на свой страх и риск.

Краткие теоретические сведения

Работа любой схемы радиопередачи основана на принципе преобразования энергии сигнала сообщения в энергию электромагнитных волн и их излучения в пространство на передающей стороне. Такое преобразование называют модуляцией.

На приёмной стороне происходит преобразование энергии принятых радиоволн в исходное сообщение. Это преобразование именуют демодуляцией.

Очевидно, что модуляция и демодуляция представляют собой взаимообратные процессы.

Таким образом, в состав любой радиолинии входят радиопередающее и радиоприёмное устройства и среда распространения радиоволн. Средой распространения могут являться: приземный слой атмосферы, верхняя ионизированная часть атмосферы (ионосфера), космическое пространство и т. д.

Радиопередающее устройство состоит из антенной системы, передатчика и линии передачи энергии, соединяющей их друг с другом. Такая линия называется фидером.

Радиоприёмное устройство также состоит из антенной системы, приёмника и фидера.

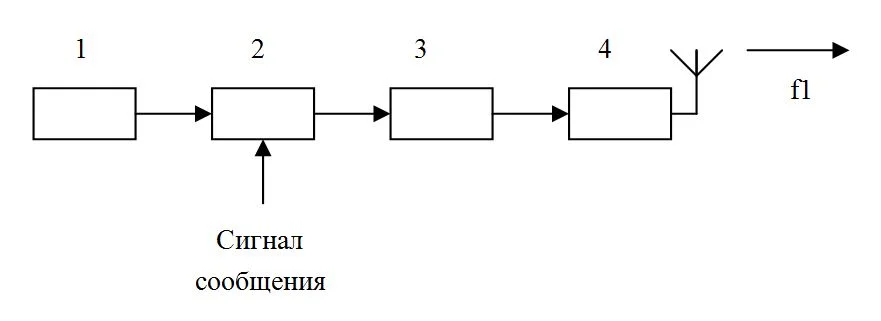

В состав передатчика входят следующие функциональные блоки, показанные на рисунке ниже цифрами:

- Задающий генератор (или синтезатор частот). Он служит для формирования сигнала с частотой f1, который излучается в эфир. Он называется несущим колебанием.

- Модулятор. В нём происходит изменение во времени параметров несущей по закону сигнала сообщения. В зависимости от того, какой параметр колебания (амплитуда, частота или фаза) выделяют такие базовые виды модуляции, как амплитудная, частотная или фазовая. При обмене цифровыми данными передаваемый сигнал принимает два фиксированных значения, соответствующих логическому нулю или логической единице. При этом говорят не о модуляции, а о манипуляции. В простейшем виде она также бывает амплитудной, частотной или фазовой. Сегодня используется более двух десятков различных видов модуляции. Их рассмотрение выходит за рамки этой публикации.

- Усилитель сигнала, формируемого модулятором.

- Согласующее устройство, обеспечивающее передачу энергии с выхода усилителя в фидер с максимальным КПД.

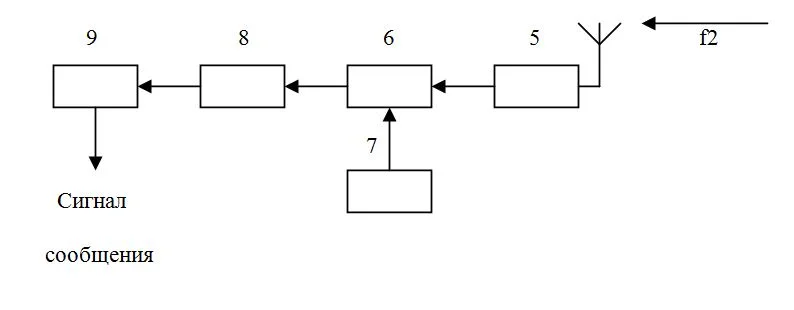

Радиоприёмник состоит из нескольких функциональных блоков (см. рисунок ниже):

- Согласующее устройство, обеспечивающее передачу принятого высокочастотного колебания с частотой f2 с выхода фидера на вход усилителя принимаемого сигнала с максимальным КПД.

- Смеситель, в котором частота принятого сигнала понижается для дальнейшего усиления. Такая частота называется промежуточной.

- Гетеродин, формирующего стабильное по частоте напряжение, необходимое для работы смесителя.

- Демодулятор, в котором из колебаний промежуточной частоты выделяется сигнал сообщения. Как и модуляторы, демодуляторы делят на амплитудные, частотные или фазовые.

Кроме перечисленных элементов, в состав передатчика и приёмника входят блоки питания.

Для беспроводной связи используют область радиочастотного спектра от сотен килогерц до сотен гигагерц. Всё потому, что радиоволны, соответствующие указанным частотам, при определённых условиях распространяются на значительные расстояния.

Подбор компонентов и инструментов

Компоненты, средства измерения и инструменты

Ещё несколько десятилетий тому назад для изготовления простой радиостанции своими руками требовались десятки наименований различных радиодеталей, так как специализированной электроники для радиостанций не существовало. Для этого использовались дискретные компоненты.

Благодаря развитию микроэлектроники сегодня ситуация совершенно другая, поэтому общее количество компонентов в радиостанциях стало в разы меньше, а процесс изготовления и настройки аппаратуры существенно упростился.

Рассмотрим процесс подбора компонентов и инструментов на примере создания радиооборудования для тестирования помехоустойчивости кодеков в реальной линии радиосвязи.

Исходные данные для проектирования следующие:

Для испытаний необходимо использовать фиксированные частоты нелицензируемого диапазона частот для любительской связи 28–29.3 МГц, применение которого не требует получение разрешений. Оборудование должно иметь кварцевую стабилизацию частоты. Мощность передатчиков не более 2 Вт. Чувствительность приёмников не хуже 0.5 мкВ. Тип модуляции — узкополосная частотная с девиацией 3 кГц. Режим работы радиолинии — полный дуплекс с частотным разделением каналов передачи и приёма.

Покупные изделия и радиоэлектронные компоненты

Пассивные компоненты, применяемые для сборки аппаратуры, могут быть как для поверхностного, так и для объёмного монтажа.

Для реализации приёмника выбрана микросхема TDA7000 с обвязкой из пассивных компонентов. Схема заимствована из документации производителя с небольшой коррекцией номиналов элементов.

Передатчик собран на микросхеме 74НС00. За основу взята схема, опубликованная здесь. Для получения требуемой мощности добавлен выходной каскад усиления на транзисторе КТ920, собранный по классической схеме.

Приобретать радиоэлектронные компоненты лучше в специализированных магазинах.

Питание тестируемого оборудования осуществляется от промышленной сети напряжением 220В. Поэтому решено использовать серийно выпускаемые блоки питания для радиостанций.

Для приёмников и передатчиков были выбраны готовые антенны штыревого типа, поскольку они с одинаковой эффективностью излучают и принимают как земные, так и отражённые от ионосферы электромагнитные волны. В результате суперпозиции этих волн в точке приёма создаётся максимально сложная помеховая обстановка для приёмного оборудования. Это необходимо для испытания кодеков в ситуации, близкой к реальным условиям.

Инструменты и приборы

Для сборки и настройки радиоаппаратуры потребуются материальное обеспечение, перечисленное в таблице.

| Инструменты | ||

| Наименование | Количество | Примечание |

| Пинцет | 2 | антистатический и вакуумный |

| Скальпель | 1 | |

| Диэлектрическая отвёртка | 1 | Для настройки резонансных цепей |

| Отсос для припоя | 1 | |

| Зажим хирургический | 1 | |

| Кусачки | 1 | |

| Пассатижи | 1 | |

| Бестеневая лампа | 1 | |

| Паяльник 8 Вт и 40 Вт | 2 | С регулировкой температуры жала |

| Штатив для плат | 1 | |

| Метрологические средства и вспомогательное оборудование | ||

| Мультиметр настольный | 1 | |

| Генератор высокочастотных сигналов | 1 | |

| Высокочастотный осциллограф | 1 | |

| Анализатор спектра векторный | 1 | |

| Измеритель мощности и коэффициента стоячей волны | 1 | |

| Согласованная нагрузка | 1 | 50 Ом, 2 - 100 Вт |

| Тестер радиодеталей | 1 | |

| Лабораторный блок питания | 2 | |

Примечание. Перечисленное в таблице рекомендуемое оборудование можно заменить на аналогичное по функциональным возможностям и техническим характеристикам.

Пошаговая инструкция по сборке

Для сборки радиостанции предлагается использовать макетные платы «слепыши». Такой подход позволяет исключить разработку печатной платы, упростить монтаж радиокомпонентов и ускорить работы по изготовлению аппаратуры.

Так как приём и передача информации происходят одновременно, особое внимание уделено исключению взаимного влияния передатчика на приёмник. Это достигается благодаря тщательной экранировке. Приёмная и передающая части радиостанции собираются на отдельных платах. Они отделены друг от друга экранами из фольгированного текстолита.

Несмотря на то что изготавливаемая аппаратура работает в относительно низкочастотном диапазоне 28 МГц, размещать радиоэлементы на платах нужно так, чтобы соединяющие их проводники были как можно более короткими.

Паразитные связи между каскадами должны быть минимальными. Для этого расположенные в непосредственной близости катушки индуктивности и дроссели должны размещаться перпендикулярно друг другу.

Перед монтажом лучше «прозвонить» все дискретные полупроводниковые приборы (диоды, стабилитроны, транзисторы, варикапы) для предварительной оценки их исправности.

В практике автора этого материала был случай, когда путём такой предварительной проверки выяснилось, что маркировка, нанесённая на транзистор, не соответствовала его структуре. Вместо структуры p-n-p прибор оказался структуры n-p-n. Такие случаи редко, но встречаются.

При пайке компонентов необходимо использовать химически нейтральные флюсы и припои.

Контроль качества сборки проверяют визуально и с помощью мультиметра. При этом контролируют отсутствие короткого замыкания в цепях питания или между выводами микросхем и транзисторов.

Так как питание радиотрактов осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12В, при подключении аппаратуры требуется соблюдение общих правил электробезопасности.

Технические нюансы и советы эксперта

В отличие от цифровых схем, передающий и приёмный тракты никогда не будут работать без предварительной регулировки.

Настройка оборудования выполняется по методике, описанной ниже.

Настройка передающего тракта

Для этого собранный передатчик подключают к лабораторному блоку питания. Перед подачей напряжения на блоке питания устанавливают ограничение по току, соответствующее максимальному допустимому току транзистора выходного каскада. Межкаскадные связи разрывают.

Настройку производят последовательно, начиная с задающего генератора. К его выходу подключают высокоомный вход высокочастотного осциллографа, выставляют требуемую частоту выходного колебания и добиваются максимальной его амплитуды.

Затем к задающему генератору подключают вход следующего каскада, а к его выходу анализатор спектра. Регулировкой подстроечных элементов достигают максимального уровня напряжения на выходе при минимуме гармоник.

Аналогично настраивают все последующие каскады.

Перед настройкой усилителя мощности его выход подключают к проходной согласованной нагрузке сопротивлением 50 Ом через измеритель коэффициента стоячей волны. Измерительный выход нагрузки подключают к анализатору спектра. В процессе регулировки добиваются максимальной отдаваемой в нагрузку мощности при минимуме гармоник в выходном напряжении и минимальном потребляемом усилителем токе. Значение коэффициента стоячей волны при этом должно приближаться к единице.

В правильно настроенном оборудовании подавление гармоник в выходном сигнале передатчика относительно рабочей частоты должно быть не менее 40 дБ.

Типичная проблема в передатчиках — самовозбуждение, когда из-за паразитных обратных связей устройство превращается в генератор с широким спектром. Чаще всего возбуждение происходит в выходном каскаде.

В этом случае его устраняют включением между базой выходного транзистора и общим проводом резистора сопротивлением от 1 до 100 Ом и рассеиваемой мощностью 0.5-1 Вт. Номинал резистора подбирается экспериментально.

Заключительный этап регулировки передающего тракта состоит в установке величины девиации частоты в 3 кГц. Требуемая девиация достигается регулировкой амплитуды напряжения на входе модулятора.

Настройка приёмного тракта

Собранный приёмник подключают к генератору стандартных сигналов и подают немодулированный сигнал рабочей частоты с амплитудой в диапазоне от 0.10 до 10 мВ. К низкочастотному выходу приёмника подключают осциллограф и подстраивают частоту гетеродина до достижения точной настройки, при которой амплитуда шумов будет минимальна.

Затем плавно уменьшают уровень входного сигнала до появления на экране осциллографа шумов и корректируют настройку колебательных контуров приёмника. Эту процедуру повторяют, несколько раз, пока уровень входного сигнала генератора не достигнет величины 0.5 мкВ.

Затем на генераторе стандартных сигналов включают режим частотной модуляции с девиацией частоты в 3 кГц и регулировкой усиления низкочастотного тракта добиваются амплитуды выходного сигнала 4.8–5В.

Перед настройкой приёмной части аппаратуры рекомендуется внимательно изучить техническое описание генератора стандартных сигналов. В измерительных приборах некоторых производителей после отключения сигнала на выходном разъёме прибора сохраняется высокочастотное напряжение в диапазоне от единиц до нескольких десятков милливольт.

Чтобы такая особенность аппарата не ввела в заблуждение настройщика, необходимо между генератором и соединительным кабелем включить аттенюаторы с суммарным затуханием, компенсирующим это напряжение. Соответственно, придётся пропорционально сместить диапазон амплитуд генератора в сторону больших значений сигналов. Аттенюаторы входят в комплект поставки генератора стандартных сигналов.

Настройку резонансных цепей в радиооборудовании нужно выполнять только диэлектрической отвёрткой.

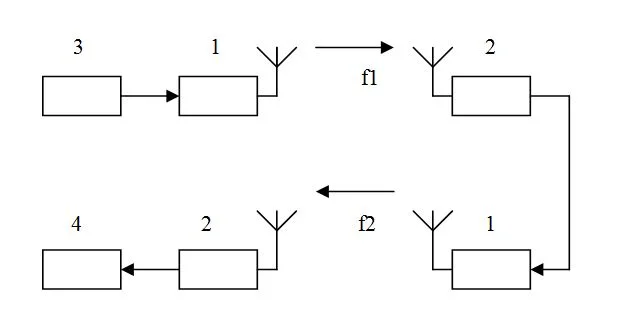

После того как оборудование настроено, можно приступать к испытаниям кодеков. При этом используется схема, изображённая на рисунке.

Цифрами на рисунке обозначены:

- Передатчики;

- Приемники;

- Передающий кодек;

- Приёмный кодек.

Оператор, находящийся в месте размещения кодеков, знает, какой сигнал был передан передающим и принят приёмным кодеком. Так можно судить о достоверности передачи информации по этой радиолинии и оценить исправляющую способность кодеков.

Человек устроен так, что он плохо воспринимает и запоминает то, что не подтверждено практикой. Поэтому самостоятельное изготовление радиотехнических устройств — прекрасная возможность такую практику получить.

Собрать радиостанцию своими руками — это лишь половина дела. Даже безошибочно смонтированная, но не настроенная станция сразу после включения питания может проработать не более минуты и выйти из строя. В основном это относится к передатчику, усилитель мощности которого способен самовозбуждаться. Фактически он превращается в генератор, формирующий сигнал в широком спектре частот.

Чтобы активный элемент такого возбуждающегося усилителя (транзистор или интегральная схема) не вышел из строя, нужно обнаружить и устранить причину самовозбуждения.

Для этого понадобятся качественные измерительные приборы: высокочастотный осциллограф и анализатор спектра. Для питания передатчика целесообразно использовать лабораторный источник питания с регулировкой величины ограничения выходного тока. Если ограничение по току установить исходя из допустимого тока активного элемента, то при этом гарантируется его защита от повреждения.

Наборы радиодеталей для сборки радиостанций на рынке почти не представлены, поэтому профессионалы и энтузиасты ищут и подбирают элементную базу самостоятельно.

Технологии профессиональной радиотехники и используемые в ней метрологические средства непрерывно совершенствуются. Поэтому современным инженерам нужно отслеживать эти новшества, чтобы понимать тенденции и перспективы развития систем и средств связи.